鸿渐于陆,其羽可用为仪。

他是个谜一般的人物,是弃儿,无人知其父母是谁。在佛家文化熏陶下长大,却不肯剃度出家,反而对入世充满向往。他相貌丑陋,说话结巴,却在戏台上表演出众,被贵人赏识。饱读诗书,又不肯做官,隐居山野,专心事茶。

别人的名字是父母取的,他的是占卦而得;别人用嘴巴和文字谈论儒释道,他是亲身去体验儒释道所阐释的人生哲学;别人因失意失志于山水间寻找寄托,他是因骨子里热爱而四处游历;别人拿茶当药用,他却从茶中发现与人的相通精神。。。

他就是茶圣陆羽。

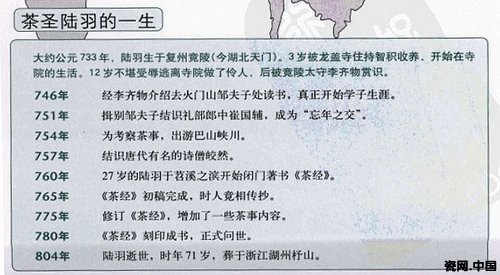

陆羽(733~804年),字鸿渐,一名疾,字季疵,号竟陵子、桑苎翁、东冈子,唐复州竟陵(今湖北天门)人,一生嗜茶,精于茶道,以著世界第一部茶叶专著——《茶经》闻名于世,对中国茶业和世界茶业发展作出了卓越贡献,被誉为“茶仙”,奉为“茶圣”,祀为“茶神”。他亦工于诗,但传世者不多。

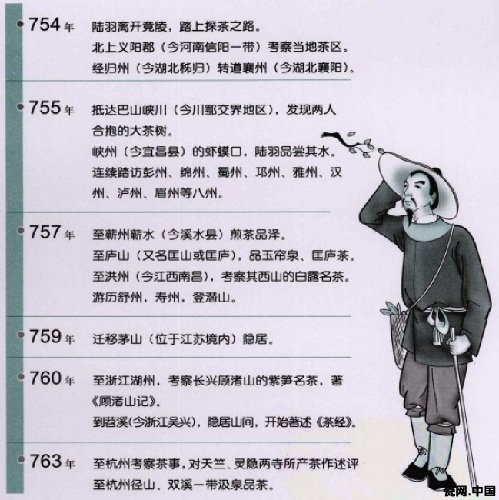

为《茶经》陆羽游历年表

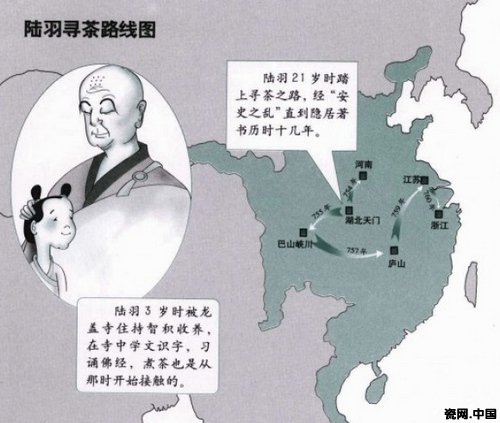

陆羽一生富有传奇色彩。他原是个被遗弃的孤儿。唐开元二十三年(公元735年),陆羽三岁,被竟陵龙盖寺住持僧智积禅师在当地西湖之滨拾得。积公以《易》自筮,为孩子取名,占得《渐》卦,卦辞曰:“鸿渐于陆,其羽可用为仪”。于是按卦词给他定姓为“陆”,取名为“羽”,以“鸿渐”为字。陆羽在黄卷青灯、钟声梵呗中学文识字,习诵佛经,还学会煮茶等事务。但他不愿皈依佛法,削发为僧。九岁那年,有一次智积禅师要他抄经念佛,他却问积公曰:“释氏弟子,生无兄弟,死无后嗣。儒家说不孝有三,无后为大。出家人能称有孝吗?”并公然称:“羽将授孔圣之文。”积公恼他桀骜不驯,藐视尊长,就用繁重的“贱务”磨炼他,迫他悔悟回头。要他“扫寺地,洁僧厕,践泥污墙,负瓦施屋,牧牛一百二十蹄”。

陆羽并不因此气馁屈服,求知欲望反而更加强烈。

他无纸学字,以竹划牛背为书,偶得张衡《南都赋》,虽并不识其字,却危坐展卷,念念有词。积公知道后,恐其浸染外典,失教日旷,又把他禁闭寺中,令芟剪卉莽,还派年长者管束。十二岁那年,他乘人不备,逃出龙盖寺,到了一个戏班子里学演戏,作了优伶。他虽其貌不扬,又有些口吃,但却幽默机智,演丑角很成功,后来还编写了三卷笑话书《谑谈》。

唐天宝五年(公元746年),竟陵太守李齐物在一次州人聚饮中,看到了陆羽出众的表演,十分欣赏他的才华和抱负,当即赠以诗书,并修书推荐他到隐居于火门山的邹夫子那里学习。天宝十一年(公元752年)礼部郎中崔国辅贬为竟陵司马。是年,陆羽揖别邹夫子下山。崔与羽相识,两人常一起出游,品茶鉴水,谈诗论文。

天宝十三年(公元754年)陆羽为考察茶事,出游巴山峡川。行前,崔国辅以白驴、乌犁牛及文槐书函相赠。一路之上,他逢山驻马采茶,遇泉下鞍品水,目不暇接,口不暇访,笔不暇录,锦囊满获。

唐肃宗乾元元年(公元758年),陆羽来到升州(今江苏南京),寄居栖霞寺,钻研茶事。次年,旅居丹阳。

唐上元元年(公元760年),陆羽从栖霞山麓来到苕溪(今浙江吴兴),隐居山间,阖门著述《茶经》。期间常身披纱巾短褐,脚着藤鞋,独行野中,深入农家,采茶觅泉,评茶品水,或诵经吟诗,杖击林木,手弄流水,迟疑徘徊,每每至日黑兴尽,方号泣而归,时人称谓今之“楚狂接舆”。

唐代宗曾诏拜羽为太子文学,又徙太常寺太祝,但都未就职。陆羽一生鄙夷权贵,不重财富,酷爱自然,坚持正义。《全唐诗》载有陆羽的一首歌,正体现了他的品质:不羡黄金罍,不羡白玉杯,不羡朝入省,不羡暮登台;千羡万羡西江水,曾向竟陵城下来。

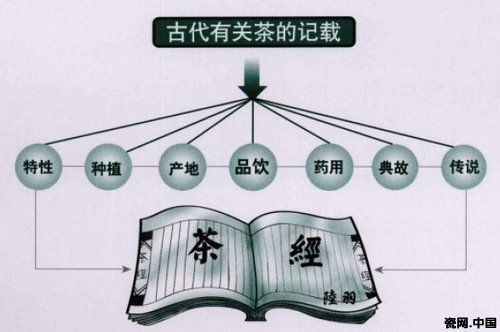

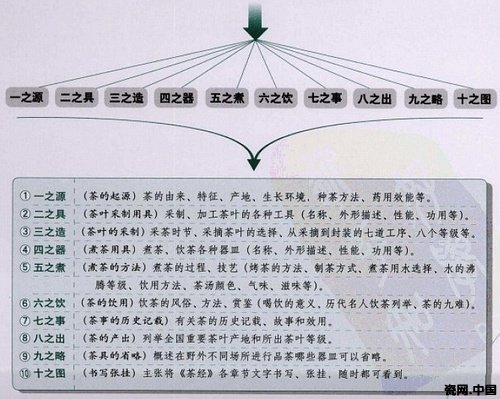

陆羽的《茶经》,是唐代和唐以前有关茶叶的科学知识和实践经验的系统总结;是陆羽躬身实践,笃行不倦,取得茶叶生产和制作的第一手资料,又遍稽群书,广采博收茶家采制经验的结晶。

《茶经》一问世,即为历代人所宝爱,盛赞他为茶业的开创之功。宋陈师道为《茶经》作序道:“夫茶之著书,自羽始。其用于世,亦自羽始。羽诚有功于茶者也!” 这个时候的陆羽,已经是鸿雁有归处。他终于找到了属于自己的山水茶。按照道家的思想,羽化本身就是得道的象征。

陆羽除在《茶经》中全面叙述茶区分布和对茶叶品质高下的评价外,有许多名茶首先为他所发现。如浙江长城(今长兴县)的顾渚紫笋茶,经陆羽评为上品,后列为贡茶;义兴郡(今江苏宜兴)的阳羡茶,则是陆羽直接推举入贡的。

《义兴县重修茶舍记》载:“御史大夫李栖筠实典是邦,山俗有献佳茗者,会客尝之,野人陆羽以为芬香甘辣,冠于他境,可以荐于上。栖筠从之,始进万两,此其滥觞也。”

不少典籍中还记载了陆羽品茶鉴水的神奇传说。唐张又新在《煎茶水记》中记述了陆羽这样一件事:李季卿一直仰慕陆羽,便到扬州去拜访他。李季卿带来南零水供陆羽泡茶,陆羽经过一番鉴别后说,这个水是江水没错,但绝不是南零水,看起来像是岸边的水。开始打水的侍从还坚持说是自己亲手所打。在陆羽注水入盆比较之后,侍从才承认,从南零打的水靠岸时已经倒洒了一半,于是从岸边打了水加入进去。陆羽的鉴水本龄令李季卿一行莫不惊愕,深深折服。

《新唐书·列传》的《陆羽传》中,也记有此事,但在说到李季卿召见陆羽时,“羽衣野服,挈具而入,季卿不为礼,羽愧之,更著《毁茶论》”。

陆羽逝世,后人尊其为“茶神”,肇始于晚唐。唐时曾任过衢州刺史的赵璘,其外祖与陆羽交契至深,他在《因话录》里说,陆羽“性嗜茶,始创煎茶法。至今鬻茶之家,陶为其像,置于炀器之间,云宜茶足利。”唐李肇撰《国史补》也说到,陆羽“茶术尤著,巩县陶者,多为瓷偶人,号陆鸿渐,买数十茶器,得一鸿渐。市人沽茗不利,辄灌注之。”

陆羽多才多艺,《茶经》之外,其他著述亦颇丰。据《文苑英华·陆文学自传》载:“自禄山乱中原,为《四悲诗》,刘展窥江淮,作《天之未明赋》,皆见感激当时,行哭涕泗。著《君臣契》三卷,《源解》三十卷,《江西四姓谱》八卷,《南北人物志》十卷,《吴兴历官记》一卷,《占梦》上、中、下三卷。”又据《咸淳临安志》载,陆羽寓居钱唐(今浙江杭州)时作有《天竺灵隐二寺记》和《武林山记》。可惜这些著述传世甚少。

“认识自己”是西方哲学的源头,陆羽穷其一生是不是也为了认识自己?找到自己?他对茶的兴趣,是不是出自于对自身身世的探源、及对不可预测的命运的另一种观照?或者说,当他宣称发现了茶的秘密之后,其实是不是也完成了对自己生命的探究?

陆羽之后,才有茶,茶的品鉴与审美得以传播,也才有了茶学。《茶经》不仅仅是世界上第一部茶学著作,更重要的是它为茶界所做的界定:茶就是“人在草木间”。在中国人的观念里,天人合一就是自然之道。茶来自草木,因人而获得独特的价值。确切地说,茶因为陆羽而一举摆脱了自然的粗野,并上升到一种精神层面,成为华夏饮食精神的缩影。