历史总是由人来演绎的,此朝唱罢彼朝登场,弹指一挥千百年……但所有的戏都需要一个舞台,那就是土地,见证着所有的发生。不论演得好坏,兵燹或是盛世,也不论经历多少岁月,只要踏上那片土地,它总能告诉你一些秘密。

在太行山东麓有一个小村庄,叫涧磁村。村子北面的耕地里,矗立着十三座高矮不等的土丘,其中最低的一座有5米多,最高的达15米,上面堆满了各式各样的碎瓷片,村里的老人把它们叫做“瓷堆子”,但好像沉寂了千百年,都没人知道它们的来历。

1934年,一个文质彬彬的外乡人,走遍了十三座土丘,也沿着村东的通天河走遍了附近的村落。他一次次捡起人们早就习以为常的瓷片,竟然会时而痛哭流涕时而又顿足大笑。每到一处,他都要询问村民这是哪里?可能听不太懂方言,他误把“涧磁村”记成了“剪子村”,把“燕川村”记成了“仰泉村”。

1997年,中国工艺美术大师陈文增与叶喆民在定窑遗址考察留念

这个奇怪的外乡人叫叶麟趾,这一年46岁,是当时北平大学的教授,也是中国陶瓷学术研究界的泰斗。这位出身满清叶赫那拉氏的教授,出版了中国第一本陶瓷史学专著——《中外陶瓷汇编》。书中断定:在北宋末年消失的定窑遗址,就位于河北省曲阳县涧磁村和燕川村一带。而那十三座土丘,则是由定窑的瓷片、窑渣堆积而成。由此,遁迹八百多年的定窑遗址被找到,迷雾般的谜底终于揭开。

又过了几十年,叶老的足迹早已消失在瓷堆子深处,而其子叶喆民也成为著名的陶瓷专业教授,又重新站到了瓷堆子上,“定窑遗址是不会变化的,但因为在古代区域划分会变,曲阳古时候属定州,后来不归现在的定州,我父亲打破了地域的观念,最终找到了遗址。从陶瓷史来看,最早的是青瓷,后来发展成白瓷。瓷器含铁越多就越青、越黑,含铁越少就越白,几乎没有铁才能纯白。白瓷在历史上是很难得的,五大名窑:定、汝、官、哥、均,五大名窑四个是青瓷,只有定窑是白瓷,难能可贵。”

曲阳县,地处太行山脉往华北平原过渡弯曲的阳坡,故名。因其过去属定州管辖,所烧窑业便称“定窑”。

叶喆民教授说,白瓷的兴起远晚于青瓷,时至李唐,白瓷兴起,邢窑最盛。唐代李肇在《国史补》载:“凡货贿之物……内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。”茶圣陆羽《茶经》中也对邢瓷有“类银”、“类雪”的评价。可见无论皇宫贵族还是平民百姓都对邢瓷十分青睐。当时,邢窑白瓷与越窑青瓷,被并称为“南青北白”,大有天下二分之势。由于市场需求日增,带来了瓷业的繁荣,白瓷生产很快风靡黄河流域和燕赵大地,形成了庞大的邢窑白瓷窑系,而受其影响最深的就是定窑。

唐代晚期,邢窑式微(其原因尚无定论)。历史的车轮驶至宋代,定窑脱颖而出,大量背井离乡的农民,投入到利润丰厚的商业和手工业生产中,创造了空前的财富与繁荣。一把看似普通的泥土,在水与火的锻造下,成就出了各种精美的瓷器。从各地搜集的定窑瓷片判断,定瓷不仅占据了北方广大市场,而且入主了江南诸多城市。“定州花瓷瓯,颜色天下白。”这是元代刘祁在《归潜志》中对定瓷的高度赞美。明高濂《燕闲清赏笺》称定窑“式类数多,莫可名状,诸窑无与比胜。”

定瓷的隆兴,不仅改革和引发着本国陶瓷业,更以磅礴之势启迪和震撼着邻邦。北宋徐竞《宣和奉使高丽图经》载:高丽“碗、碟、花瓶、汤盏,皆窃仿定器制度。”中国定瓷对日本的影响,也有目共睹,日本诗人虎关师练(1278—1346年)《济北集》有诗为证:“定州白瓷陶冶珍,纵横小理自然新。扫清仙客闲天地,贮得四时一味春。”

然而在公元1127年,金兵南下,满目烽烟,地处燕赵大地的定州黎民哀鸿遍野,名播遐尔的定瓷制造业已是飘摇,吉凶莫卜。北宋王朝迁都临安,史称南宋,部分定窑工匠随时局南下至景德镇,史称“北定南迁”。民国许之衡《饮流斋说瓷》载“南渡后,在景德镇制者名曰南定……”

公元1234年,元灭大金。再有45年,元攻南宋。燃烧了六百多年的定窑窑火,最终还是熄灭在战乱征伐之中,留下的只有13座碎瓷片的默默堆积,和帝国王朝兴衰更迭的时代背影。

瓷堆子上的满地瓷片,记载着千百年的智慧与辛劳,也为后来人留下仅有的线索。

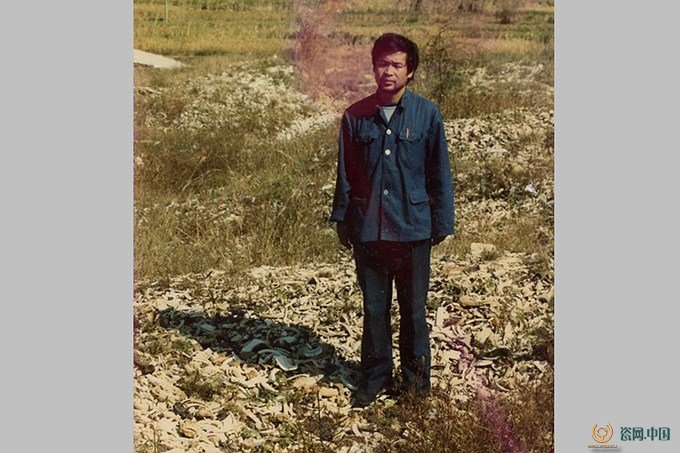

1979年陈文增刚参加工作,在遗址考察。

还是那片土地,岁月却虚度了几百年。上世纪50年代末,故宫博物院陈万里先生两次前往曲阳考察,进一步确认了这里就是白瓷文明的又一个发祥地。由于众人陪同,他的考察活动引起了关注。忙碌的陈万里没有想到,他的这次考察竟埋下了一颗恢复定窑的种子。一位名叫陈文增的男孩,就住在涧磁村定窑遗址附近,也和他一样,在瓷堆子附近拾到了许多瓷片,有的还带有精美的花纹。小男孩当时很好奇,这些瓷片为什么会有那么多人来看。

陈文增打来一盆清水,把捡来的瓷片放进清水里。污浊缓缓褪去,瓷片上原有的精美花纹开始显现。突然,他发现了一件非常奇特的事:一枚瓷片底部的纹饰,在清水和漂浮的泥土间竟然变得清晰,似乎有青草拖拽着小鱼在游动。后来,陈文增知道,手刻鱼纹遇水即“活”的种种神奇,正是定窑手刻装饰的独到之处,历来被认为是定瓷工艺中的“绝技”。

到了70年代,官方在保定地区先后投资建立了工艺美术定瓷厂、曲阳定窑瓷厂,定瓷从此走向恢复之路。当年的小男孩陈文增长到了二十多岁,凭借一手好字画,成为了定瓷厂的一名工人。

1979年在保定地区工艺美术定瓷厂实验组研究定瓷。陈文增(左二)、蔺占献(左一)、和焕(右三)

揉泥、提筒、放型和收口步步到位,接下来的就是刻花。定瓷艺人可以在拉好的泥坯上,根据自己的心愿勾勒各种设计纹饰。但疑问也随之而来,博物馆里展出的那些定窑真器上,往往有两根或三根线条组成的纹饰,一些在厂里指导的陶瓷专家们,凭经验认为这种双线纹样是用“刻一刀,复一刀”的方法完成的。陈文增依法而为,却总觉得第一刀下去,形由意动,心里怎么想的就能刻出怎么样的纹饰来;可接下来复的这一刀,眼睛不由自主的会瞄着第一次刻下的刀纹,手法拘谨了许多,再是小心翼翼,刻出的纹饰也不如人意,颇显匠气,很难达到古定瓷片上潇洒飘逸的神韵。

1979年,定瓷试验组部分成员北京合影

“技法早已散失,我们不知道宋代用的是什么刀具。一些陶瓷专家认为,双线刻法是‘刻一刀,复一刀’,就是说,先刻出单线,再沿着补刻一条以使形状丰满。但是我认为,中国书法用笔讲究一挥而就,刻花同样不可描改。”陈文增的书法功底颇深,对于这一点他坚信不疑。那么,如此流畅、传神的双线条,古人到底是怎样刻绘而成的?

有一天下雨,陈文增坐车回老家去看望父母。马车驶过,留下了两道深深的车辙。看着身后的车辙,再看看身下的马车,陈文增猛然意识到:这两道车辙,尽管或弯曲、或直行,其实就是一辆马车的两个轮子划下的平行线。自己的双线刻花技艺,也许不在技法,而是在刀具上。

于是,陈文增找来一把刻刀夹在老虎钳上,用钢锯条在刻刀一侧切了一个一公分左右的小口,然后用小什锦锉再加以休整。奇迹出现了,使用这把自制的双线刀刻出的纹饰,灵韵有致,宛如天成。中央工艺美院(今清华美院)周淑兰教授第一眼见到陈文增的刻花效果后被震惊:“当时我觉得眼前一亮,我可以十分肯定地说古代定瓷刻花谜团由此解开,这是恢复定瓷的关键一举。”

陈文增 梅花口刻花瓶(国家文物局藏)

在定瓷厂里,陈文增结识了两位志同道合的挚友,一位是比他大三岁、个子比他高三分的蔺占献,专攻釉料研制;另一位是比他小三岁、个子却比他矮三分的和焕,负责造型装饰。就在陈文增破解刻花谜团后,和焕在极为少见的定瓷残片中揣摩出了古代剔花艺术的手法。而蔺占献在釉料方面取得了突破性进展。

1982年保定地区工艺美术定瓷厂合影

陈文增 定窑孩儿枕(仿宋)

1992年,陈文增写下一首七绝《定窑恢复》:“原无逸致醉流霞,检点平生漫与夸。昨日红颜凋已尽,我今化鹤引梅花。”以纪念定窑恢复的初衷与过程,“我认为它不是一种闲情逸致,而是一项艰辛的事业付出。”

十年后的隆冬,陈文增见到了一幅画,画上只有青松、翠竹和梅花。遥想定瓷最兴旺的北宋,诗人苏轼被贬黄州,宅院内栽满了松树、青竹和梅花励志。“风泉两部乐,松竹三益友。”后人把寒冬里的松、竹、梅誉为“岁寒三友”。陈文增觉得他们三人在恢复定瓷过程中的情谊最为珍贵。同样是为了纪念,他又主张创作一件《岁寒三友》盘。由他设计图案,和焕制模,蔺占献施釉。

因为意义特殊,窑炉开启的这一天,陈文增、蔺占献、和焕三人都来等待。一件异常精美的定瓷出炉,竟然不是本该的釉料效果,而是窑变出无比鲜艳、润泽的红色。“红定”,在场的每个人都不敢相信自己的眼睛。平日里言语不多的和焕,也被震惊了,往后的生涯里,她再也没有见过颜色这么红润,盘体这么完美的瓷盘了。

陈文增、蔺占献与国际著名古陶瓷专家柯玫瑰女士

为何烧成一件“红定”如此难得,会让所有人为之一怔?这渊源还得往苏轼身上捋。

神宗熙宁四年(1071年),苏东坡遭诬陷,被贬“杭州通判”,七月出都,十月抵扬州。一日,东坡又取水煎茶。诗兴所致,便吟作一首:“蟹眼已过鱼眼生,飕飕欲作松风鸣……君不见昔时李生好客手自煎,贵从活火发新泉。又不见今时潞公煎茶学西蜀,定州花瓷琢红玉……”没曾料想,这样一首“粗观言茶事,实则言政事”的茶诗,却成为赫赫定窑的第一笔文字记载。他更没想到,就那么少得可怜的一句“定州花瓷琢红玉”,却遭遇了千年的争论。

明代学者高濂所著《遵生八笺*论定窑》载“定窑者,北宋定州造也,其色白间有紫、有黑,然俱白骨加以釉水,有如泪痕者为最。故苏长公诗云:‘定州花瓷琢如玉。’”高子将东坡原句“红”字改为“如”应该并非笔误,而是他认为苏轼“琢红玉”没有道理,因为在他的认识中定瓷是没有红色的,故用如字替之。

不解的不只有高濂,连清高宗乾隆皇帝也大惑。他的《咏定窑三羊方盂》诗:“粉定出北宋,花瓷实鲜看,非红宁紫夺,惟白得初完……”乾隆认为,“苏东坡诗,定州花瓷琢红玉,今之瓷皆白色,无彩,所谓粉定然也。率素质,若此隐起三羊纹尊者,即东坡所谓花瓷亦无不可。”“定州花瓷”并不费解,凡刻(印)有花饰者之白瓷,黑色、紫色均称为花瓷。乾隆所说的粉定叫做花瓷理所当然,关键是在一个“红”字比较不靠谱。很遗憾,坐拥四海的乾隆竟也没见过“红定”。

那么宋代定窑是否生产过红定呢?宋邵伯温《闻见录》载:“仁宗一日幸张妃阁,见定州红瓷器,帝坚问曰:安得此物,妃以王拱辰所献为对,帝怒曰:尝戒汝勿通臣僚馈送,不听何也。因以所持柱斧碎之。妃愧谢久之乃已。”是说宋仁宗在张贵妃处下榻,见到了红定,问是哪里来的。张贵妃说是一个叫王拱辰的人送的,不喜欢宫内与臣僚互相往来的仁宗大怒,用斧子打碎了红定。这个见闻应该不是杜撰。它至少说明了两点:一是定瓷进贡皇宫,的确有生产红定;二是红定极少出现,所以被当做顶级贿赂,可见珍贵异常。

后来陈文增他们才知道黑釉也许冥冥之中自有天意,陈文增三人为纪念“岁寒三友”烧出了“红定”的同时,也为千年前那个创造“岁寒三友”的东坡雪了一回世人对“琢红玉”的质疑。

如今的定瓷厂人依然坚守着那一片定窑遗址

《定窑研究》和《定窑陶瓷文化》以及各种诗词作品集上百万字是陈文增自己撰写。陈文增说,文字写不完定窑。

恢复不仅是专业技术上有巨大的困难,他们还要面对来自政策、经济、人员各方面的变故和阻碍。直到1992年,他和蔺占献、和焕等几个搭档才几经辗转成立了河北省曲阳定瓷有限公司。也就是当下的四合院作坊。目前它分别是国内第一家定瓷研制生产厂家、国家博物馆指定生产厂、“定瓷烧制技艺”国家级非物质文化遗产保护单位、河北省科技企业、河北省文化产业示范基地等等。