1996年,山东省青州市一所学校的工地上,惊现二十世纪最激动人心的考古发掘之——青州龙兴寺窖藏造像。考古学者认为,这批造像内容、造型等方面有明显的地域特色,应被划为一个独立的造像类型——青州风格。佛经记载,释迦牟尼曾在菩提树下思索,最终大彻大悟,体态呈思惟之相的“思惟菩萨像”表现的就是这段故事。刚出土时,这尊造像头部缺失,工作人员一年后才在库房中找到了它。经过清理,残留的贴金彩绘熠熠生辉,菩萨脸上的微笑神秘而纯真,仿佛在冥想中悟出了佛的真谛。

去青州之前,我特意爬了一次泰山。站在海拔1533米的玉皇顶,我极目东望,看到的是一片生机勃勃的青色大地。我相信,多年前的某个春天,同样的地点,大禹眼前见到的也应该是同一种青色。山风阵阵,松涛过耳。那一刹那,我对“岱宗夫如何,齐鲁青未了”有了新的理解。

海岱古都,历尽磨难真佛在

古代青州地区(秦汉至明初)主要包括今山东省中部、东部地区,因位于泰山和大海之间,又被称为“海岱地区”。大约从一千六百年前起,青州一带就是佛教传播的重镇。到南北朝时期,青州已有上千座佛寺,声名最显赫的是南阳寺。到北齐时,寺内佛殿密集,宝塔耸立。当时的《临淮王像碑》描述说:“南阳寺者,乃正东之甲寺也。”南阳寺后来改名龙兴寺,到金代因战火变成废墟。硝烟散尽后,青州人又在市南郊区的一处山坳里重建了一座新龙兴寺。当千年古刹化为灰烬后,一座仰卧于青州大地上的山体巨佛逐渐露出了神秘面纱:站在驼山望佛台向东南望去,迷人的释迦佛正仰望着天空。如将照片逆时针旋转九十度,巨大的佛陀形象看起来更加逼真。

眼底的千里峰峦,仿佛组成了一朵朵青莲。佛典说,释迦牟尼有三十二相,其一就是“佛眼绀青,如青莲花”。佛有青眼,地有青州——难道这片土地注定要与佛结下不解之缘?

巨佛现身,徐徐揭开海岱佛都的面纱

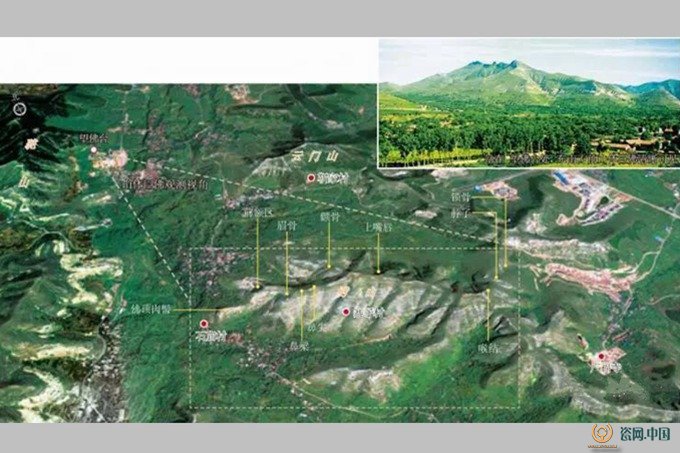

驼山望佛台与山体巨佛位置关系图

在青州驼山山腰的望佛台上,一座巨型的山体仰面巨佛让我瞠目结舌。但是随行的青州市博物馆工作人员告诉我,眼前这奇妙的景色,竟在人们眼皮底下隐藏、沉默了千百年。直到上世纪90年代,才有人偶然发现它的存在。这是位于驼山东面,一尊由9座山峰连绵组成的巨佛——它仰面朝天,双唇微张,发髻、眼窝、颧骨、鼻梁、人中、上下嘴唇、下颌,乃至喉结,都清晰可辨。

失落的宗教圣地

除了龙兴寺,青州西南郊的驼山也曾是一处佛教圣地。公元七零二年的文献记载说:“谨施净材于驼山寺造石佛像。”可惜,驼山中的寺庙早已荡然无存,只留下了六百多尊石窟造像。驼山,因形似驼峰而得名,附近盛产的大青石适合凿刻石窟、佛像。在驼山山腰,古人修建了一座望佛台,但后人常常不知其意何为。直到二十世纪九十年代初,一位写生的画家在这里望见了山对面的那尊“仰面巨佛”。这座依山势走向而修凿的佛像长两千五百余米,佛陀的额、鼻、嘴、颔等部位比例适当,眉、眼、颧骨清晰可辨;随着视角转换,巨佛的双唇会呈现或开或闭的奇景。经过考证,专家认为:“巨佛是在人面形山体景观基础上,经人工修凿而成的文化遗存。”巨佛附近有一座劈山,历史上曾有多座古寺 。右页图为库房内的龙兴寺造像,墙边站立的十余尊为“曹衣出水”式造像。(资料提供/青州市博物馆)

我甚至能够看到它瘦削的脸颊和嘴角边的皱纹。随着爬山的脚步,我的视角不断发生变化,这座巨佛的双唇不时开合,仿佛正对芸芸众生传授着妙义大法。这是我第一次见到如此绝妙的景象。那一刻,任何一位观者在场都会产生匍匐膜拜的冲动。

驼山是青州的著名风景区,主峰因形似骆驼而得名,离市区只有5公里。让人不可想象的是,在交通如此便捷的地方,这么一尊显而易见的巨佛,就这么袒露于天地之间,竟长期不被发现,历代典籍居然也未曾提到。后世祖祖辈辈生长于此的山民,也对身边的“佛”毫不知情。

1993年,一位年轻画家来驼山脚下写生。或许他有着与众不同的审美眼光,无意中发现了这座长达2500米、堪称海内第一天然佛像的山体佛。之后,经过考古学家仔细勘测,巨佛并非全是自然之功,这佛的形象是由古人巧妙地利用山形,人工雕凿而成,其精细程度甚至能够表现佛像的重瞳。根据种种线索,学者推断:佛像开凿的时间大约在公元550年至577年,到今天被发现时,已经有1400多年历史。不过我还是觉得,古代一定有很多人曾经知道巨佛的存在。只是后来,他们因为战祸离开了青州。

青州西南郊的驼山、云门山崖壁上,都开凿有大量的佛教石窟——佛教自西向东传播的长廊中,这是洛阳以东发现的最大规模的石窟群。其中,驼山石窟中有大小佛像638尊,最大的高7米有余,最小的高度还不足10厘米。无论个体大小,每一尊佛像都直接遥望着对面的山体巨佛。我恍然明白,这应该就是佛家所说的“一佛出世,千佛护持”。

青州和佛教的渊源远不止这些。据记载,西晋太安二年(303年),青州城中就有了一座宁福寺。此后,十六国时期的朗公和尚于前秦皇始元年(351年)来到济南(济南当时归青州管辖)地区建寺传教。公元398年,南燕国主慕容德定都青州后与朗公过往甚密,慷慨地加封其为“假东齐王”并施舍傣禄以支持发展佛教事业。但朗公的佛教不太注重造像活动,所以青州地区就很少有十六国时期的造像。

漫漫时光、层层尘土掩不住万丈佛光的发散:山体大佛被发现后的第四年,一批南北朝中晚期光彩夺目、雕工精美、风格奇特的造像从青州地层中被发掘出来。这一次考古发掘过后,青州地下的佛光再一次闪耀中国。

千佛出世,从“褒衣博带”到“曹衣出水”

2012年5月,我来到1996年龙兴寺造像的出土地点——山东省青州市第八中学运动场。与别处操场相比,这里看上去并没有什么特殊之处,只是1996年之后,场地一角多了块石碑——上刻“龙兴寺遗址”。对于龙兴寺,青州史籍中曾有过记载,它始建于北魏,香火一直持续到唐宋,历代均为最高等级的皇家寺院。

时光回到1996年10月的一天,一辆为中学执行修整任务的推土机无意间打开了尘封千年的时光隧道:这个隧道就是一座隐秘的地窖。经过考古人员七天七夜抢救性发掘,一口长8.6米、宽6.7米、深约3米的地窖里,居然出土了400余尊佛像。迄今为止,这是中国一次出土数量最多的窖藏造像群。沉睡千余年的精美造像终于从睡梦中醒来了,它们以异常夺目的光彩征服了世人,并绽露出青州佛教辉煌历史的冰山一角……

去年年初,青州市博物馆的工作人员曾给我邮寄了一张当年发掘现场的光盘,我每次观看都不由自主地为之振奋。随着尘土被一点点刷去,佛陀、菩萨、罗汉们慢慢睁开了睡眼,当他们目光流转,再次打量眼前世界,天地间早已沧海桑田。但他们一个个还是渐渐绽放出恬淡的微笑——佛像出土时,一位工作人员脱口而出:“那是东方最迷人的微笑!”

人性的佛光

龙兴寺窖藏出土的北魏造像多为背屏式。所谓背屏式造像,是以石刻背屏的形式反映佛、菩萨身后的身光,形制多为尖拱的桃形。此时,青州地区的佛像大多面目清瘦、弯眉、丹凤眼半睁、小嘴上翘、肥大的双耳下垂,带有童稚之气的面部被工匠们刻画得栩栩如生(上图)。青州地区出土过几尊为数不多的菩萨单体立像,呈现出极为繁复、细腻和华丽的风格,身上佩戴的华美饰物往往要经过彩绘和贴金处理,显得光彩照人(本图)。有意思的是,每个看似威严的面部,都有一张微笑的面孔,神圣的佛陀、菩萨身上散发着浓厚的生活气息。这些闪耀着神秘灵光、受人顶礼膜拜的佛,一个个被注入了人性的光辉。

是的,几乎每尊佛像的脸上都带着深浅不一的笑意。对于这种从污泥中显露的极致之美,2012年4月去世、全程参与龙兴寺遗址发掘的青州市博物馆老文博工作者夏名采最有发言权。他曾不止一次地说:“有几尊断臂的观音菩萨,出土时静静地躺在地窖里。人们都说维纳斯漂亮,我看她们比西方的维纳斯更漂亮。”说这段话时,夏老师语调迟缓、神情怡然,掩饰不住内心的兴奋。这次考古发掘最终入选了1996年全国十大考古发现,同时也是当年佛教考古领域中最重大的发现。

青州市博物馆与龙兴寺遗址只有一墙之隔,最显要位置的展厅中陈列着1996年出土的部分佛像。如果说,山体巨佛带给我的震撼来自体量与气势,那么龙兴寺造像呈现的则是亲切与安宁。瞻仰完各个时期的造像之后,我察觉到了一个特殊现象:龙兴寺佛像的演变并没有遵循佛教造像的正常演变轨迹,而是在造型与风格上产生了极大的逆流——按照大乘佛教进入中原的路线,青州佛像的风格似乎应该传承自邻近的洛阳龙门。但是,这里的造像大大出乎很多人的意外。

考古报告显示,龙兴寺造像并不是一个时代的窖藏,它们从南北朝一直延续至北宋,前后跨度长达500多年,而其中绝大多数完成于公元5至6世纪。佛像中年代最早为北魏晚期,雕像的身躯颀长、脸瘦颈细,还稍微有些溜肩,是典型的中原人形象;而面部微微突出的颧骨,也符合中国传统文化中智者的形象;其袈裟则多为士大夫的“褒衣博带”式,褶纹繁复飘逸,颇显清秀儒雅。正如我过去在洛阳龙门石窟看到的造像一样,青州北魏造像也鲜明地体现出“秀骨清像”的特征,深深地打上了“鲜卑汉化”的烙印。

汉化造像风格的趋势一直延续至东魏,并没有太多明显变化。但是,当我把目光投向北齐造像——佛像居然被“重新胡化”了,且中间没有任何过渡!这些佛像面容丰满圆润、躯干敦厚宽阔,而他们的服饰也居然又复古了——从褒衣博带变成了薄衣薄袖。当这批佛像面世的时候,有人一下子想到了一个词——曹衣出水。

所谓“曹衣出水”,指的是美术作品中的一种技巧,比喻服饰轻薄贴身,就好像刚从水中走出来,湿衣紧贴身体。青州龙兴寺出土的北齐造像,或是在躯干上直接刻画衣纹,或是全身没有任何皱褶,完全用肌肤轮廓显现人体轮廓的优美。有几尊佛像甚至只在手腕、足踝处浅刻几道象征性的衣纹,乍看上去就是裸体的造像。

这种奔放而大胆的技法明显来自异域——曹衣出水手法的创始人叫曹仲达,在北齐做到了朝散大夫。但很多人不知道,他其实是西域的曹国人。曹氏的籍贯又令我想起了那尊山体巨佛——大佛的颈部居然被刻意雕凿了喉结。随着佛教在中原地区的传播,佛像日益融合了中原人的审美标准,逐渐去除了喉结等性别特征,甚至有的佛像干脆趋于女性化(如观音就是由男身转为女身的典型)。在这种背景下,巨佛的喉结无疑是对佛教汉化的一种逆反——这不是巧合,因为据考证,巨佛开凿完成年代大约也在北齐时期。

遗憾的是,曹仲达并没有作品传世。此前,充满西域风情的“曹衣出水”只存在于典籍和传说中。典型的“曹衣出水”手法的艺术品,如今也仅此一例,那就是青州龙兴寺窖藏的北齐佛像。自白马西来,佛教东传,身后留下了一长串造像或石窟:龟兹、高昌、敦煌、炳灵寺、麦积山、云冈、龙门……这条漫长的路上,佛像的凹目渐渐填平,高鼻渐渐缩减,卷发渐渐平直,裸体渐渐遮掩。这一切看起来是那么行云流水、顺理成章。为何到了青州,佛教偏偏异军突起,硬生生地来了个180度的大转弯呢?

青州是一座坐标奇异的城市。在文化和地理两个层面,“青州”的命名都象征着东方。的确,若以东西论,青州居东,洛阳居西;若以南北论,青州居北,洛阳居南。但是,青州与洛阳之间的造像风格却发生了逆转。另一个更令人意外的地方是:从公元411到467年,靠北的青州先后被南方的东晋、刘宋王朝统治,而低了两个纬度的洛阳却属于北魏版图。

难道说,这段历史不经意间扭曲了佛教传播路线?

“青州风格”,出自北方还是南方?

改写世界美术史的青州雕工

菩萨为佛的胁侍,是佛教造像中不可缺少的部分。与佛像雕刻手法的简洁、洗练相比,青州地区的菩萨造像程式更复杂,手法更细腻,细部刻画极为精美。比如,北齐时期的一尊菩萨雕像,身上装饰品极为华美:玉米状的璎珞(一种用珠玉串成的装饰品)分两股下垂,在腹部连于一块悬挂的玉璧中,然后下垂至腿间再上卷,裙带则系成蝴蝶结状,上面绘有精细的图案(图一),手腕上戴有圆镯(图二)。在佛教文化中,飞天是一种不受局限的艺术形象,按职能可分为供养飞天、伎乐飞天。青州龙兴寺背屏式造像的顶部,多会刻有一座精致的宝塔,周围有舒展长袖、翩翩起舞、微笑甜美的飞天,她们多为侧身,姿态优美、表情动人(本图)。看过龙兴寺佛教造像,牛津大学莫顿学院院长罗森女士说:“世界美术史应该重写,因为龙兴寺佛像完全可以证明,中国的雕塑艺术比欧洲文艺复兴时代的雕塑要早得多。”

青州龙兴寺佛像和部分石窟造像,既不同于十六国、北魏时期的新疆、凉州模式,又与云冈、龙门模式有着明显区别,而是一种具有自身文化特色的全新造像模式。为此,学者们将青州及周边地区出土的众多造像的类型定名为“青州风格”或“青州模式”。那么,此类造像的源流到底来自何方呢?

东晋义熙八年(412年),我国第一位到天竺取经的高僧法显携带大量经文归来。此次归国,他并没有选择陆路返回,而是乘坐海船在青州长广郡牢山(今青岛崂山)登陆。此时,刚刚上任刺史的刘兖邀请法显在青州居住、译经、传教。法显在青州停留一年,把来自西方的佛光一寸一寸散播在这片青色的大地上。一位叫佛图澄的高僧,被后赵皇帝尊为“大和尚”。后赵皇帝石虎要修建邺城旧塔,缺少承露盘等法器,佛图澄便告诉石虎:“青州有座古阿育王塔,塔底有许多法器,我画一张图,您派人去找吧。”石虎派人到青州按图索骥,果然找到了承露盘。高僧提到的古阿育王塔在今临淄城西。同曹仲达、僧朗一样,佛图澄也是一位西域胡人。

因此,南北朝之前,青州地区就已经直接沐浴过来自西域的佛光。这期间既有胡僧东来传道,也有中国僧人往天竺求法。此后,在南朝宋元嘉年间,还有一位叫“释道普”的高昌人启用官方资助,欲沿海路往西方取经,但不幸的是,在青州长广郡“船破伤足,因疾而卒”。有学者据此认为,青州地区的造像风格之所以有逆流现象,正是因为高僧们直接带来了西域佛法。尤其是,青州地区这时候已经有了长广郡、东莱郡两处港口,为青州接受外来佛教文化创造了重要路径。

当然,也有人提出,“青州风格”造像的形成并非外来原因,因为几位僧人的短居不足以造成如此深远的影响。他们进一步指出,北魏时期推行胡人穿汉服改革,但到了北齐时期却来了一次转折——高氏政权在佛教领域提倡鲜卑化,反对汉式服装的“褒衣博带”佛装。因而,北齐治下的青州地区出现“曹衣出水”造像不足为奇。但是,北齐疆域十分广阔,为何偏偏在青州一地出现了这种造像呢?

后来,又有南京艺术学院的费泳等学者提出了一种新奇的解读:青州模式造像的源流,很大程度上来自南朝的影响。因为,青州风格的造像可以在成都万佛寺遗址中找到范本!青州龙兴寺窖藏造像出土的114年前(1882年),远在西南的成都万佛桥边出土了百余尊南北朝时期的佛像。如果不是学者的提示,我根本不会将两者联系在一起。细细比较之后才发现,龙兴寺、万佛寺两地造像的确有诸多相似之处。比如,青州北齐、北周菩萨造像的冠帽与邻近的河北曲阳白石造像明显不同,却可以在成都万佛寺(时间早于龙兴寺)中找到相似的造像。

两座相隔两千余公里的寺庙,居然在佛像风格上如此接近,真是不可思议!学者给出的解释是:青州虽居北方,却曾被东晋、南朝宋等南方政权统治了半个多世纪,因而在佛教传播过程中走了一条不寻常的路线。成都被南朝统治,靠近佛教源地,许多造像的年代甚至远远早于某些中原地区。这也就不难理解:虽然青州与曲阳纬度相近,但由于二者分属不同政权,造像风格自然就会有明显差异。

不过,疑问也随之而来:从成都到青州,这之间的过渡如何解释?“青州风格”来自南方还是北方?……关于龙兴寺造像的讨论或许将一直持续下去。但是,确切答案似乎并不那么重要。因为,这些伟大的作品穿越千年岁月后还能绽放奇异光彩,本身就是一个伟大奇迹。

著名的改革派皇帝——北魏孝文帝拓跋宏登基三年后就将青州划入其统治版图。北魏入主后,青州真正开始了大规模的佛教造像运动,青州佛教在此时期进行了深入传播。自东汉末年以来,青州地区一直被战争所笼罩——作为南北政权的交界地带,这里的战乱比别处更加频繁。公元323年,后赵大将石虎领兵攻广固城(青州早期古城),坑杀青州军民3万余众;公元410年,东晋刘裕领兵攻击广固城,血战10月后破城,将广固城夷为平地。到了北魏、东魏之际,青州治所东阳城兵来将往、刀光剑影,再次上演一幕幕战乱惨剧。

佛灭佛生,千年轮回

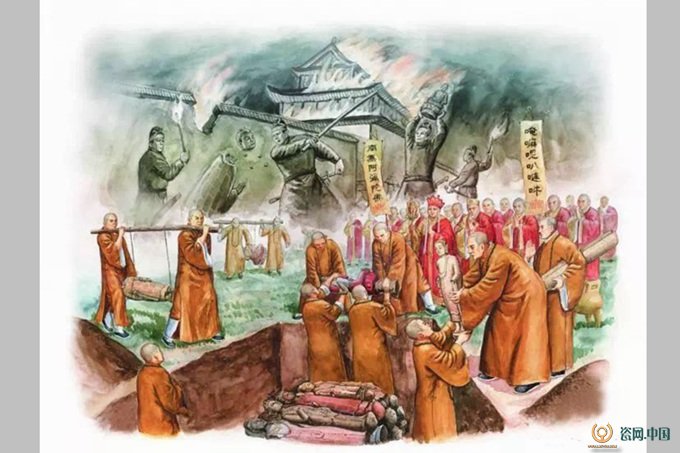

青州龙兴寺遗址出土的佛像数量众多、雕刻精美,但多为残品。学者推断,这些造像的毁灭,很可能与唐武宗时期的灭佛运动有关(绘图/孟凡萌)。

著名考古学家宿白先生认为,一大批曾遭劫难的佛像最终重见天日,确立了青州作为中国东部地区佛教文化中心的地位。每次对外展出,青州博物馆的工作人员都要小心翼翼地从地下仓库中取出这些艺术珍品。

战乱、灭佛,让佛都遭遇灭顶之灾。地狱的火轮熊熊燃烧,将这片土地碾压得血肉模糊,生活在悲惨世界里的青州民众在目不暇接的祸乱中呼天抢地。此时北魏统治者提倡的佛教迎合了民众的精神需求。据龙兴寺造像的题记,那些精美佛像大多是为死者而造。随后,青州佛教的出家和在家弟子也兴起了摩崖造像之风。青州山区岩层以石灰岩为主,驼山、云门山均留下了石窟造像群。其中,这两座山均为极易雕琢的石灰岩,因而成为开凿石窟的首选。据唐长安二年(702年)的青州刺史尹思贞造像题记记载,驼山中曾有过一座寺庙“驼山寺”。

可惜,风雨千余年后,寺庙废墟也荡然无存了,留存下来的只有眼前的这600多尊石窟造像。

地下还有多少被遗忘的佛光

青州(海岱)地区古代佛教造像遗址分布示意图

历史上,青州消失的寺庙又何止这一座。据不完全统计,青州宋代以前所建的200余座寺院几乎没有留下任何踪迹。这些寺庙之所以突然消失,很大程度上是因为历史上的数次灭佛运动。从东汉至五代时期,千余年时间里先后有4次大规模的灭佛运动。除了第一次,其他3次都对青州佛教带来了劫难,尤其是唐武宗会昌年间的灭佛,规模之大、尺度之严、毁灭寺院造像之多,为历史之最。而青州龙兴寺出土的众多残缺造像很可能就是灭佛导致的惨剧。青州地区以平原或低山丘陵为主,除了城池几乎无险要之地。当灾难来临时,青州不像敦煌那样有大漠黄沙庇护,也没有云冈、龙门那样险要的地形。因此,战争和灭佛对青州佛教的打击是最致命的,甚至可用“灭顶之灾”来形容。

对于龙兴寺窖藏佛像的曲折命运,我们大致可以推测:龙兴寺兴盛时,虔诚的善男信女施舍资财雕刻了许多精美的造像,同样虔诚的寺院僧侣把历代和当代的精美造像精心收集和供奉。但青州佛教几经劫难,使这些佛像遭受破损。再后来,由于金军攻宋,龙兴寺被彻底破坏,精美的造像狼藉满地。于是,一群僧侣和居士把这些佛像收集起来,郑重地埋藏在寺院的地窖里,期待着有朝一日复兴佛法。金元时期,道观先后进驻驼山、云门山, 青州佛寺历史从此被暂时尘封。

去年在青州采访期间,我听到了一个噩耗:主持发掘龙兴寺窖藏佛像的夏名采老先生于4月18日驾鹤西去了!龙兴寺造像默立在洁净的博物馆中,但那个精通佛像史的老文物工作者再也回不来了。上世纪60年代末,这个北大考古系的高材生、一位湘西的土家汉子,来到益都(今青州市)这座小县城,并在此扎根40多年。他始终认定:“这座拥有5000年历史的古城,是一个等待发掘的古文化宝藏,是一片文物开发的处女地……”现实一次次印证了夏老的话。

前些日子,青州地区又有了重要考古发现,地下出土了一个高达1.5米的大佛头。按照比例,完整佛像起码有9米高。又一座冰山在人间显露了它的棱角。我们不禁想知道:青州的地下究竟还埋藏着多少被遗忘的佛光?

青州古城鸟瞰复原图。制图/刘震宇

《法华经方便品》曰:“以诸欲因缘,坠堕三恶道;轮回六趣中,备受诸苦毒。”青州市博物馆有一个演示青州城池变迁的沙盘。面对它时,我嘘唏不已,脑中很自然地跳出了这段佛经。那个沙盘标注了青州从古至今的城池迁徙轨迹:广县城—广固城—东阳城—南阳城,还有一座最晚出现、与南阳城同时存在过的满城。

在方圆十公里的范围内,曾有过5座不同城池,这在中国所有古城中极其罕见。

这一切都是因为海岱地区的无数战祸和政权频繁更迭。5座城池无一例外诞生于政权更迭时期,而任何一次政权更迭都伴随着无数场战争。因此,城池的每一次迁徙都是一次命运轮回。据不完全统计,南北朝时期青州遭遇过20多次大战,治所广固城百余年间15次易主。

青州佛教的盛衰就是这座城的历史缩影。佛教进入青州是它的苦难时期,也是最辉煌时期。随着朱元璋将山东的行政中心由青州迁至济南,青州城的锋芒也一点点褪去。到了今天,它又从一个府级(相当于今天的地级)城市降为县级。

当花雨散尽,青州像一个疲惫的战士,卸下盔甲、重回田园、回顾历史、默默苍老。即将离开青州市博物馆时,年轻的馆员李宝垒指着后院一截断墙告诉我:“那是南阳城城墙!”我这才忽然记起,龙兴寺的前身就叫“南阳寺”。

一座佛寺,一座古城,原来冥冥中就有因缘。