在中国传统文化语境中,“道”是一个至高的哲学范畴。无论是作为本土性思想资料的儒家哲学、道家哲学,还是后来传入中国经本土化改造的禅宗哲学,皆将“道”视为世间万物的终极旨归。儒家的孔子常言“吾道一以贯之”“道不行,乘桴浮于海”;道家的老子在《道德经》开篇即曰“道可道,非常道”“道生一,一生二,二生三,三生万物” “人法地、地法天、天法道、道法自然”,庄子则言“所好者道也,进乎技矣”“唯道集虚”“道通为一”;其后的禅宗三祖僧璨亦有“至道无难,唯嫌拣择,但莫憎爱,洞然明白”之偈语。所有这些智慧的思想中,一个基本共性的认识是:“道”是宇宙万物至高无上的本体和源头,对于一切具体事物的观照最后都应上升到对“道”的观照之上。“道”具有无穷无尽、不可言说的性质,它可以在一切事物上显现出来,却永远不可能道得完、说得尽。因此,理想的人生永远应该在对“至道”的不断追求体会之中。

“道”是一切艺术最高的精神源头,也是一切艺术家穷尽所有创作方式去追求、去呈现的终极旨归。“道”在艺术中的显现也是至大无外、至小无内的,它既表现为个别性的情愫、思绪,也表现为普遍性的规律、法则;西方哲学家黑格尔所谓“理念的感性显现”亦是此意。但在中国文化语境中,这一显现方式要更为精致深微、曲径通幽。也正因为此,许多以中国传统美学为依托的艺术作品要更加丰富微妙、耐人寻味。所谓思致愈深、立象愈妙,涵泳不尽、余味无穷,即此之意也。在当前中西文化交融的时代背景中,作为一个中国的艺术家,仍然不应该放弃对中国式美学、哲学的艺术呈现方式,只不过应该将之进一步推向多元文化的新高度。一个立根深厚的艺术家必须永远扛起传统文化的大旗,并以多元的文化融入其作品之中。作为中国传统文化精神的深刻领悟者,李明正是用他的陶瓷艺术创作来实现这一目标的。

1.重视神韵的艺术追求。

李明的陶瓷艺术主要以人物为集中表现对象,而一旦涉及人物造型,就必须牵涉到一个“形似”还是“神似”的问题。前者是指外在体貌特征的相符性,后者是指内在精神气韵的相似性;艺术讲究提炼,因此不可能面面俱到,必须在二者之间做出必要的取舍。因此,所有以人物为代表对象的造型艺术家都面临着一个重大的抉择:究竟将何者放在第一位?李明通过创作实践给出的答复是:要更加重视人物的神韵。他的这一立场在作品中件件可证、旗帜鲜明,从最初出道以至至今,从未有丝毫动摇,执着笃定。

李明的这一艺术追求,源于他对中国传统文化与艺术精神的深刻体认。汉代的《淮南子》在论及绘画造型的问题时便通过生动的事例指出:“画西施直面,美而不可说(悦);规孟贲之目,大而不可畏:君形者亡焉。”(《淮南子·说山训》)西施是众所周知的美女,孟贲则是让人敬畏的猛将,可是,将西施外表画得很美却不能够使人感到愉悦,将孟贲的眼睛画得很大却不能使人感到畏惧,这就是“君形者”没有得到展现的原因。这里的“君形者”,便是主宰着人物精神气度的内在的“神”。可见,在造型艺术中,在“形”与“神”的相互关系中,“神”始终应该是居于“形”之上的。

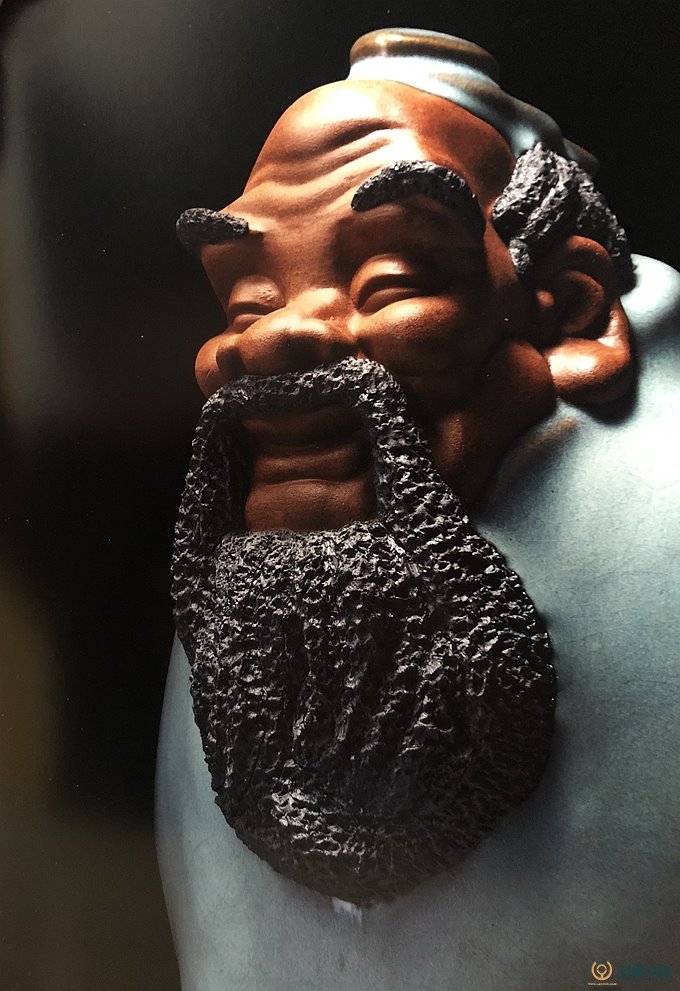

比如李明的“钟馗八件”中的“判鬼”。整体呈山岳式造型,除人物头部外,余皆浑然一体,连手都隐于浅浅的衣袖纹中。但人物的面部却是塑者重点刻画的对象,钟馗髭须、下颔及眉用深黑色粗陶泥塑就,显得气势慑人,威风凛凛。最耐人寻味的却是对于其口型及眉与眼的处理,其眼虽近于圆瞪,其眉虽近于倒竖,却又并不完全一派凶横之势,而是眉形微微带皱、眼神略带思量,再加上其半开半闭的嘴巴,显得这位“捉鬼大王”并非一味地在“吹胡子瞪眼睛”,而是在震慑小鬼之余,正在皱眉思量、微微沉吟,似乎是在斟酌:“该给这个家伙定个什么罪名、判个何种惩罚好呢?”这正恰恰与本件雕塑的名称“判鬼”相契合,可谓构思精巧,表现精到。

“以神为主者,形从而利;以形为制者,神从而害。”(《淮南子·原道训》)李明显然是深刻意识到了这一点,因此在他的陶瓷艺术创作中,对人物“形”的精准表现往往只集中在五官手足等部分细节上,而整体的造型则更突出人物内在的精神气韵,即“神”的特征。人物“神”的显现,主要集中在面部表情之上,尤其是眼神之中。近两千年前,大画家顾恺之即已深刻道出此点:“四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。”顾恺之所指的“阿堵”正是人物的眼睛,他认为比起躯体四肢,人物的眼睛最能“传神写照”,也就是最能生动展示一个人的精神风貌的。这一论断,和李明对陶瓷人物的眼睛塑造方法不谋而合。面部的精心处理,非常到位地突出了钟馗既疾恶如仇又粗中有细的性格特征;而作为写意化处理的躯干部位,虽看似粗略,却巧妙利用通体覆盖的绛红色钧釉在中国传统语境中“正义”“勇迈”“驱邪”的象征,有效加强了对人物整体精神气度的表现力,也与当下普罗大众祈望社会公平正义、渴求平安祥和的社会心理深度契合。又如“少林武僧”系列中的《少林魁首武僧》。此人物上身赤裸,以赭褐的裸露陶土来表现,但人物的臂肌、胸肌呈块状凸出,双拳紧握,指关节毕现,尽显人物威武有力之特征。人物的头部除眉毛以不同于赭褐色陶质而缀以粗黑色陶泥外,几与上身色调一致,但其闭目张口,似在大呼邀战的情态栩栩如生。武僧的下肢仍饰以钧红釉,分出两腿,呈前出马步式造型,显得整个人物既沉稳中如渊渟岳峙,又隐含一种饱满的力道与动势,魁首武僧的精神气韵于这座陶瓷造像中毕现无遗。

又如李明的“罗汉系列”,其整体的团块化造型更加明显,“四体妍媸”更为粗略,却仍着力于人物表情的塑造。那知足的笑容、微眯的眼神、憨直的表情却塑活了人物之“神”。内观、自在、欢喜、觉性的禅宗文化精神在李明的这组雕塑中展露无余。罗汉的喜悦,不在于求索,而在于放下、知足、通达,这正是事业之道、生活之道、人文之道,也是艺术家通过人物的神韵所传达给观者的一种积极的“正能量”。

以形显神,神贵于形,神制形从,这是李明陶瓷艺术的基本表现法则,也是其一贯的艺术追求。这种追求要旨在于彰显人物的”内在“,但却要通过外在造型的精巧处理来加以实现。这种“内在”与“外在”的关系问题,又深刻体现了李明对立统一的艺术追求。

2.对立统一的辩证思想。

中国儒家哲学经典《易传》和道家哲学经典《老子》,构成了中国古代哲学史上辩证法传统的两个源头。《易传》中阴阳对立而又相互渗透、相互转化的论断和《老子》中“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随”的思想深刻影响了华夏民族的思维方式。在艺术创作中,这种对立统一的辩证思想更是让一件艺术作品充满魅力而又富于张力的统领性法则。

在李明的陶瓷艺术中,对立统一的辩证思想更是处处得以体现并将其发挥到极致。关于对立,河南省美术家协会主席马国强甚至认为这是李明作品引起他兴趣的主要原因所在:李明的作品之所以引起我的兴趣,大概源于他巧妙地将几种对比手法融汇于其创作之中:面部手部的写实与形体的团块夸张写意的对比;胡须的枯涩与服饰的光润的对比;窑变的华丽与泥胎本色的对比。这些对比使李明的这批作品不同于一般的工艺钧瓷而更接近于艺术原则。

马国强先生的这番评论可谓一语中的。的确,综观李明已有的全部人物类陶瓷艺术作品,都可以发现这样一个现象:他从未真正如以器皿为主的传统钧瓷那样,给一件作品通体遍施釉质。钧釉在他的作品中,虽呈现为相当大一部分表层肌理(这也是评论界包括李明本人皆认为其基本艺术媒介为钧瓷的原因),却从未将某一件人物瓷塑完全覆盖。他手下的人物总是部分地“裸露”着的。这部分或者是头部和手足,或者只有头部,或者裸露了包括头、手在内的整个上肢。这些裸露的部位呈现出泥胎的本色,却也接近于通常形貌健壮人物的那种“古铜色的皮肤”,并且因为陶质不像钧料那样在烧制过程中具有一定的流动性和不可控性,因此很适合用于对人物的面部、手部细节进行刻画。同时,这些色调单一、质地略粗的裸露部分,又恰恰与人物躯体部位大面积的釉质形成一种对比。相对于裸露的陶胎,着釉的部分无疑显得更加光滑细腻、色彩斑斓。二者的相互衬照,更加强烈地突出了各自的艺术特质。但仅仅是这种对你还不够,李明往往会在人物的面前再加进一层对比,这就是人物的眉毛和髭须。“须眉”在中国是对男性的代称,它是男人阳刚气质的外显,而李明塑造的人物绝大多数都是阳刚气十足的人物,如达摩、钟馗、罗汉、武僧等。因此,李明刻意强化,以至夸张了强势人物“须眉”的表现效果。他通常把深黑、深褐(偶尔也有白色)的陶泥理成凸凹不平、状如蜂巢般的形态,极富立体质感地堆叠在人物的眉骨、上唇、下颔乃至环绕整个面缘之上。这种粗砺的质感,不仅和躯体部分的釉质形成一种强烈的对比,甚至和人物头、手部分的陶质也形成了一种截然不同的反差。在李明的陶瓷人物造型上,我们就可以真切生动地感受到所谓的相对性:与躯干部位光洁细腻多彩的釉质相比,头部和手足的陶土显得较为暗哑、涩滞、单一。但是,当这些头部和手足的陶土与粗放戟张的须眉相比时,又显得平和而温润了。这就是多重对比的奇妙效果,也是李明陶瓷艺术耐看、耐品的重要原因之一。

如果说“须眉”与服饰的对比、陶胎与釉质的对比尚属较为外在的物质层面对比的话,那么李明在处理局部与整体、细节与大局之间的关系上,则运用了更具风格化的表现手法。这种手法将国画中的两种表现形式——写实与写意巧妙地融合在了一起。作品中面部、手足等细部精细刻画、体察入微,仿佛国画中的“工笔”,极尽其写实描摹之能。躯体部体则寥寥几笔,勾勒出基本的衣纹线条,然后便让各种的釉质占据了大块表面积,这又仿佛国画中的“写意”,以线条、墨团、色块的肆意涂抹.挥洒出一片元气淋漓的天地。

然而,如果仅仅是对比或对立,那么作品不免又会走向突兀甚至冲突与分裂的境地。李明的陶瓷艺术显然不存在这方面的问题。这在于,所谓的种种对立,最终都走向了统一,统一到了作品的整体,统一到了艺术的主题。仍以《少林魁首武僧》为例,人物粗厚的眉、大张的嘴、暴凸的胸肌与下肢光润而斑斓的釉质形成了强烈的视觉对比。但是,下肢那粗壮写意的造型、釉质那枣红底色杂紫斑的色彩效果,却恰到好处地衬托、强化了武僧的威武有力,这两种风格的重叠是如此的和谐,让人在整体观感上获得一种感染力:真正的武僧就该这样,这才叫大师风范,这才叫阳刚之美!又如“达摩系列”中的《观雪》《听雨》二尊,其整体造型大致相似,但由于二者肢体部位着釉不同,一施月白色钧釉,一施天青色釉色,这由色彩的观感带来的心理体验就分别与“观雪”“听雨”的情境化联想建立了准确的对应关系,使得人物与场景浑然一体。这既体现了李明对釉色与题材的理解,更彰显了其对艺术整体辩证统一性的全面认识和把握。

3.“空中有色”的禅学精神与“大象无形”的道家境界。

李明与佛门的渊源极深。他的父亲李智先生是著名的禅画大师,李明本人更与当今少林寺方丈释永信法师过从甚密。长期的耳濡目染再加上深入的参悟钻研,使得李明对作为中国艺术哲学重要构成的禅宗哲学有了深刻的领悟,这在他的陶瓷艺术创作中也得到了一种自然流露。

首先,在陶瓷雕塑题材的选取上,李明即大量表现了禅宗人物及场景。这其中最典型的当然就是李明的代表作“达摩系列”。众所周知,达摩祖师是东土佛教禅宗初祖,是具大神通、大智慧、大慈悲的一代传奇高僧。关于达摩的传说和记载数量众多,这就为李明的创作提供了绝好的题材,如《达摩渡江尊》《达摩伏虎尊》即表现了达摩的大神通,《达摩面壁尊》《达摩问禅尊》《问禅》表现了达摩的大智慧,《达摩诵经尊》《达摩哺雀尊》《观雪》《听雨》则表现了达摩的大慈悲。

作品《问禅》,达摩祖师与一稚童近身相对,通过造型仿佛让我们听闻到了那一问一答——童子仰首面对他所崇敬的祖师发问:“祖师,禅是什么?”达摩祖师微微颔首,以手抚童子之肩,慈爱地告诉他:“禅是快乐。”——这简单隽永的对话,却深刻地传达了李明对于“禅”的领悟:禅是自然、轻松、质朴的,当你把心放下来,迷茫、郁闷、困惑便会由禅来过滤掉。童子与达摩在一问一答中参禅,也提示我们,禅是平等的,童叟皆然,以心传心,发现本性本真。又如《达摩哺雀尊》,表现了通体落满积雪的达摩静坐于雪地之中,手捧盛满谷粒的钵碗哺喂山雀的动人情景。我们看到,一只雀儿正在啄食,另两只饱餐后则站在达摩的衣袖之上,仿佛正与达摩嘻语,而达摩也以慈爱的眼神看着它们,仿佛正在与这些生灵进行无言的交流。

的确,在禅宗高僧眼里,众生平等,禅与自然万物通灵。类似的题材还有《达摩诵经尊》,达摩诵经的对象不是人,而是三只老虎。达摩一手抚虎顶,凶猛的老虎立即卧膝顺从,虔心听经,另两只也紧偎宗师静听诵讲,这就是佛的力量。神的清心与智慧可以感召自然万物;禅的顿悟,使一切生命具有善良的灵性。由此可知渐悟、顿悟靠的是自觉、自性的变化。“思量恶事化为地狱,思量善

事化为天堂,心生毒害化为畜生,心生慈悲化为菩萨,心生智慧化为上界乐土,心生愚痴化为苦海。”(《坛经》)我们由此可以看到的禅,其实是心境、佛心、禅心、善心。智慧、善念、艺术,真、善、美,在李明这尊作品里得到了完美的诠释。

《般若波罗蜜多心经》中有一段著名的偈语:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。”关于这段话的理解,历来见仁见智,但对于中国古典艺术来说,这段话恰恰是“意境”的生成根据之一。所谓意境,就是超越具体的、有限的物象,进入无限的时间和空间,从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的感受和领悟,其基本内涵可以概括为五个字——“境生于象外”。具体来说,任何特定的对象,其自身总是有规定性的、有限的,而世间真正的哲理、真正的“大道”却是无限的。艺术的最高目标便是要通过创造有意味的“象”去显现无穷丰富的“道”,这一点无论禅宗还是道家都不例外。但是,如何去显现这种无限呢?禅宗给出的路径是“空”,即通过“空”来见“色”。

以中国画为例,在汉唐之际,中国绘画便以发展到五彩斑斓、灿烂辉煌的境地,各种颜色都已被画家们敷染到极致;可是,自宋元以降,以精英阶层为主导的文人画之画风却陡然一变,各种让人眼花缭乱的”色“居然逐渐消失了,只剩下由水墨调和而成的黑白两色。而且,这些文人画特别是山水画中,大面积的“留白”越来越多,以至于一幅山水长卷,着墨之处不过五分之一,无墨之处却有八成之多。从五彩缤纷到黑白两色再到大幅留白,真可谓“损之又损,几近于无”。那么,这种“无”、这种“空”是否是“色”的一种损失,是色的一种倒退呢?恰恰相反,这样的“空”倒是真正的“色”,是色彩斑斓的无穷无尽遐想。因为,无论在画幅上涂上多少种颜色,它都永远是具体的、有限的,是可以被人所机械辨识即能够穷尽的;而对于不着任何之“色”的“空”,观赏者却可以用无限的联想来填补。简单来说,一片画幅,画上蓝天便是蓝天,画上绿草便是绿草,画上红花便是红花;可是,当它被精心营构为“空”之后,便可以是天空,可以是狂风,可以是大道,可以是禅思……这种“空”绝不是一片死寂的空无,而是充满元气的生生不息的世间万物的灵性之所在,是更加丰富的更加难以表现、难以形容的“色”。

李明显然深谙这种“空中有色”的禅学精神。这一点在他那件堪称经典的名作《达摩观月尊》上体现得淋漓尽致。在这尊陶瓷雕塑中,李明一如既往地采取头部和手露胎塑造、大部躯体施釉的手法。但是,令人惊异的是,李明一反常态地使用了纯一色的月白釉!钧瓷釉质中那纵横交织的斑驳纹理哪里去了?钧瓷釉层上那灿烂夺目的缤纷色彩哪里去了?是李明的一时失误吗?是李明尚未完全掌握钧瓷釉色窑变的工艺吗?显然都不是。这是李明的一种刻意为之。正是这种纯然一色的素雅洁白,恰出其分地烘托出了达摩祖师在观月时那种湛然澄然、心无纤尘的澡雪精神。同时,这身各“色”皆无的素白,也激起了观赏者无尽的联想:那是料峭寒夜在达摩衣上凝成的白霜,还是皎洁月色在祖师身上洒下的豪光?我们可以想象一下,在这种情境下,如果将达摩的体表换成一身五颜六色的花衣,还会有这种悠然望月的意境吗?——可以说,这种湛然之空,正是对禅宗始祖达摩于观月之际显露的精神气质之最好写照。

同时,还是这件《达摩观月尊》,达摩的眼神、姿态和手形也都是意味深长的,达摩头像向上呈四十五度角仰视,眼睛微眯,双手合作捧托状。不难想象,这正是他在凝视赏月、意态悠然,不觉间竞欲揽月入掌,置于手中细细玩赏之情景。可是,那“月”在何处?观者自会根据本人的联想,在心中幻化出一轮明月。可以说,在这尊达摩塑像周遭的虚“空”中,也有一片皎洁的月“色”。那段著名的禅宗公案中“不是幡动,也不是风动,而是人的心在动”的论断其实也可以在此生动地揭示:人的本心于极空明之中,自能生发、体悟出一片极致绚烂的“色”!

在我们对这件《达摩观月尊》的解读中,我们其实又已涉及到了李明陶瓷艺术中的另一重境界——“大象无形”的道家境界。在道家哲学中,至高无上的“道”是难以捉摸、不可形容的,只能通过一定的象来暗示、来传达。而至大之象,则趋于无形。以有形显无形,方极见高明。

在李明的陶瓷艺术中,这种表现方式比比皆是。比如“钟馗八件”系列中的《寻鬼》。究竟鬼在何处?鬼显然是无形的,但是,我们通过钟馗那微眯的搜索的眼神,那稍稍倾似将探寻的身影,已仿佛看到了那个萎缩躲闪的“鬼”。这个“鬼”就是创作者通过有限可见的造型来暗示、指点给观者的。同样类似的还有《达摩渡江尊》,达摩双手结印前拱,扭头后视,身下衣襟微向后拂动。在这尊塑像之下,既虚化了传说中那条神奇的苇枝,更简化了波涛汹涌的大江。但是,我们从达摩的动作、神情以及微微前倾的身姿与向后飘飞的衣袍中,仿佛看到了这位宗师正立足一苇之上,风驰电掣地长江飞渡的绝世神姿。这种烘云托月的手法,这种以无显有的策略,正是“大象无形”的道家境界!所谓“道可道,非常道”,可道的、可以言说的,是那具体可见的、已经用物质塑造出来的形,而不可道的、难以言说的,则是那更加广博无限的天地,是人类永恒追求的彼岸,也是艺术的至高之境。

孔子曰“君子不器”,正是指真正的君子不应该完全执着于具体的、有限的、功利的事物,而应不断突破自我、超越自我,去创造无限的可能性。同样的道理,一个有理想有追求的“君子”,一个真正的艺术家,也应该不满足于仅仅做“器”的制作者,而应做“艺”的创造者、“道”的追求者。孔子又曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”这句话呈现了一个中国传统文化语境中理想人格应该具有的追求和境界。

在这里,德是基础,仁是依托,艺则是让精神畅游驰骋的疆域,而君子的最高志向、也是这一切的终极指向,则是天地宇宙之间的“道”。在这里,“艺”是载我们通达大“道”的涉渡之舟,是安顿我们精神的家园,也是我们生活世界中最美的那道彩虹;在这条彩虹布列的天宇之上,更有那永恒的“道”赫然高悬,引领有志之士不断向前。

诚然,我们每个人都只能用自己的努力不断去追逐道、体悟道,却永远不可能穷尽道;道难穷,艺无止境,但只要我们在继承传统的基础上不断超越自我,永远“前行在路上”,就能够不断去发现美、创造美,铸就属于自己的辉煌。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”

艺无止境道难穷。道,永远都还在路上。

李明,走起。

李明,加油!