北宋元祐七年(1092),瓯江的整治使龙泉窑的销售半径和销售对象人群急剧扩大,龙泉窑得到迅猛发展,产品不仅上供宫廷,而且在北宋时期便已展开外销,但其外销产品与内销产品并无区别。从元代开始,龙泉窑开始有意识地根据海外不同地区人们的生活偏好和民俗习惯来生产瓷器,向海外市场进行全方位的输出,圣杯屿沉船是龙泉窑在元代外销盛况的历史例证。

每件商品除了生产和消费两端,还有一个重要的中间环节——流通。古代社会,商品在生产地向消费地的运输过程中,特别是海运外销途中,因为海况环境的不确定性,很可能会发生意外而致商品连同船体一起折“楫”沉沙,因此才有了我们今天的水下考古。圣杯屿水下沉船遗址位于福建省漳州市圣杯屿海域,是古代海上丝绸之路南洋航线和东洋航线的交汇处。沉船发现于2014年,2021年第三次调查勘探采集到瓷器标本近700件,均为元代龙泉窑产品,2022年由国家文物局考古研究中心与福建省考古研究院联合发掘,出水遗物包括碗、盏、盘、洗、高足杯、香炉以及龙纹大盘和双鱼洗等。

龙泉窑是中国历史上生产规模最大的著名窑场,也是海上丝绸之路中国对外输出产品及窑业技术最多的古代窑场。尤其是元代,龙泉窑青瓷大量行销海外,促进了中外文化的交流,对世界文明产生过深远的影响。数十年来,在陶瓷之路经过的航路上发现多艘装载了不少龙泉青瓷的古代沉船,而且以元代为主。从这些外销途中沉入海底的不幸历史事件中,也可窥见龙泉窑曾经“梯航万国”的辉煌。而龙泉窑之所以能够在宋元时期从一个产品只供应周边地区的地方小窑,迅速发展成一个窑场众多、遍布以整个瓯江流域为中心的庞大窑区,除了得益于自身优越的自然条件及制瓷技术不断提高外,其在海上贸易发展中的深度介入,也是一个重要因素。福建漳州圣杯屿沉船是龙泉窑在元代海洋贸易高峰时期行销海外盛况的历史例证。

一 元代龙泉窑外销的社会背景

龙泉窑唐代即已开始生产,但因居于浙南高山的自然环境,交通不便,故一直处于就地销售的小规模生产状态。宋元祐七年(1092),龙泉知县邱括率先集资治滩,百姓捐资踊跃,各县不愿落后,纷纷仿效,“毕合百六十有五滩,龙泉居其半,缙云亦五之一。凡昔所难,尽成安流,舟昼夜行,无复激射覆溺之虞”。

随着交通运输条件的改善,其产品顺瓯江而下,直达温州,使龙泉窑突破了原有的生产状态,销售半径迅速扩大,销售对象也从国内向海外延伸,在东亚的朝鲜半岛、日本及东南亚的菲律宾、苏门答腊北部、泰国的班萨拉恩攀等地都有龙泉窑产品的发现。

宋室南迁以后,国土日蹙而养兵日多,庞大的开支迫使南宋政权不得不在经济上更为倚重海上贸易,南宋初就在温州设立市舶机构。从南宋后期开始,龙泉窑产品的对外输出已经突破原有的东亚和东南亚地区,开始销往中东和非洲的环印度洋区域。但直到此时,龙泉窑仍没有专门生产针对海外市场的外销瓷,其外销产品与内销产品相差无几。

一直到元代,龙泉窑才真正全方位地拉开了外销序幕。该时期虽数次禁商泛海,但每次海禁持续时间都不长。总体看来,元朝政府推行了鼓励海外贸易的政策。元立国不久,即于至元十四年(1277)在泉州设立元朝第一个市舶司;第二年又在庆元(明州)设立了提举庆元市舶使司;紧接着在上海、澉浦、广州、温州、杭州等增设了市舶司。凡设市舶司之地,皆为海商聚集之处,是海内外船只往来的集中之处。

元朝前期的海外贸易主要采取的是官方组织的“官本船”制度,《元史》有记:“官自具船、给本,选人入番,贸易诸货。其所获之息,以十分为率,官取其七,所易人得其三。”蒙古人在入统中原之前曾三次西征,在与“回回人”的接触中,颇知通商之利,所以主动对外发展贸易的程度远胜宋代,利好出口贸易的政策相继出台,如至元三十年(1293)“市舶则法”规定推行泉州市舶司的成例,加征船舶税三十抽一,并且确定了“双抽”“单抽”之制,即蕃货的抽解率两倍于土货,以保护和扶植土货的出口。从上述市舶司的设立情况看,元朝的市舶司多位于浙江地区,这应与龙泉窑产品的外销有着某种联系。

到至治三年(1323),元政府开始颁布大规模开放私人海外贸易政策,以“听海商贸易,归征其税”。相对于“官本船”的官方相对统一装备,私商的航行设施很难都能得到足够保障,以致沉船等意外事故明显增多,韩国新安沉船、福建平潭大练岛沉船、小练岛东礁村沉船、泉州后渚港沉船、福清东壁岛沉船、龙海半洋礁二号沉船、漳浦沙洲岛沉船、漳州圣杯屿沉船、印度尼西亚海域玉龙号沉船等,应都是这一政策下的产物。当然,这些私商并不局限于元人,包括海内外商人。所发现这个时期的沉船中,龙泉窑青瓷是最为重要的船货。例如韩国新安沉船发现于1976年,出水文物共计22040件,其中龙泉窑青瓷就有12377件,占总数的60%,且质量上乘。而大练岛沉船、小练岛沉船和圣杯屿沉船则几乎装满了龙泉青瓷。

这些“土货”龙泉窑青瓷中,主要是日常用器,以碗盘为主。也有一些是有意识地根据海外不同地区人们的生活习惯和偏好来生产定制的瓷器,就是说需求方可能在造型、装饰纹样等方面提出规格标准,订购所需瓷器。如在新安沉船和大练岛沉船中发现的小口罐,主要流行于东南亚地区;形体硕大的盘、碗,主要行销到中东地区等。从普通的内销产品中选择部分器物进行外销到根据海外商家要求定制器物,当然会获得更大的利润,同时生产者也要承担更多的风险,所以这也是海上贸易发展的一个重要的转变阶段。

二 圣杯屿沉船出水的龙泉青瓷

圣杯屿沉船遗址中发现的龙泉窑瓷器符合元代产品的基本特征,虽然数量不少,但品种不多,以碗盘为主,同一规格器物数量较多。出水器物从造型到装饰纹样,再到装烧工艺,几乎完全一致,而且多为日常用器,质量普通。产品装饰以印花为主,许多器物叠烧,追求批量生产,适合大规模销售特点。

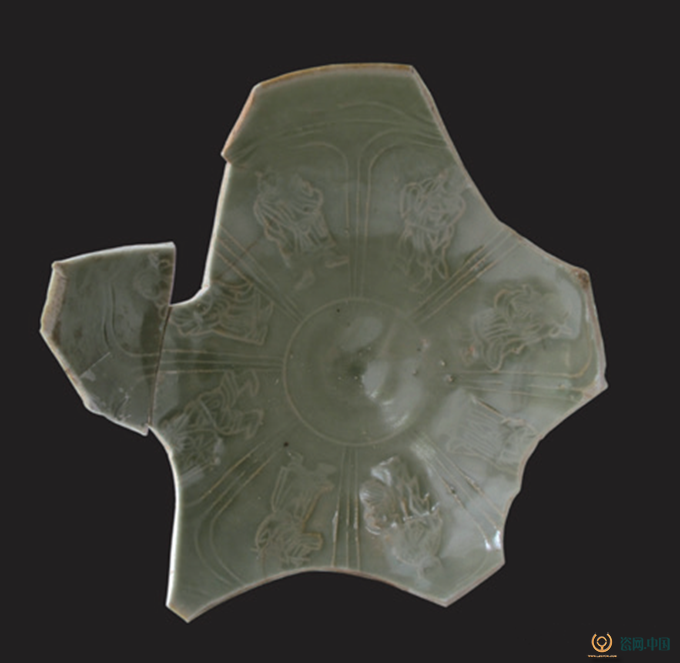

在发现的这些遗物中,有诸多器物与差不多同时的新安沉船、大练岛沉船等相近。这些产品中,盘和碗是发现最多的品种。碗盘内壁和内底一般均饰有纹样,主要为印花工艺。印花是元代龙泉窑运用最广泛的装饰手法。由于印花既具有与刻划花类似的装饰效果,且工艺简单,工效高,适合批量生产,符合规模生产的要求,故在大宗产品的生产中被广泛应用。一些原来采用刻划花装饰的地方,大多被印花所替代。印花以阳纹为主,如在碗的内腹印有折枝花卉,内底则为团花〔图一〕。除了印花,贴花也是常见的工艺,这种工艺是从模印中脱胎而来的,在印模上压制出带有花纹的泥片,装贴在器物表面,呈现出比印花更凸现的浮雕般装饰效果。贴花的题材也是丰富多彩,主要装饰在碗盘的内底。双鱼洗多见宽沿、外壁刻莲瓣,内底贴或模印双鱼纹。这类洗在宋代就已出现,但并不流行,其鱼纹多为刻饰。元代双鱼洗以贴花多见,因此被后人认为是元代龙泉窑的典型器形。还有一种贴塑龙纹大盘,器形口径阔大、折沿、斜弧腹、卧足,盘内心贴塑模印龙纹并于内壁刻划卷草纹一周,足端留有垫烧痕迹。盘、洗类器物中大型器类足端无釉〔图二〕,小型器类足端和外底多未施釉〔图三〕。此类大盘除圣杯屿船外,新安船也有较多发现〔图四〕,且曾广泛地发现于东南亚、中亚、西亚、北非等海外地区,如阿力麻里古城遗址中发现的龙、凤纹瓷盘被发掘者判断为赠予西域的赏赉赐物,苏门答腊、爪哇海、埃及福斯塔特等地发现的龙纹残片及西亚托普卡比皇宫博物馆所藏珍品等,是元代主流盘型,非常具有时代特征。而此类底足形态极少见于龙泉东区同式大盘,应是龙泉南区的产品,东区产品普遍采用便于制作的圈足作为器底。

〔图一〕 龙泉窑印花碗残片 漳州圣杯屿沉船出水

〔图二〕 龙泉窑折沿盘残片 漳州圣杯屿沉船出水

〔图三〕 龙泉窑折沿洗 漳州圣杯屿沉船出水

〔图四〕 龙泉窑折沿贴花龙纹盘 韩国新安沉船出水

纹饰特别是印贴纹饰的逐渐推广和蔓延,与元代龙泉窑从薄胎厚釉渐次向厚胎薄釉的过渡有关,恰似一对孪生姊妹,两者异轨同步。显然,薄胎不适宜印、贴和分段衔接,厚釉只会使装饰纹样变得模糊不清。所以当元代龙泉窑从南宋的厚釉、以釉取胜,转变到装饰工艺的盛行,其施釉方式,也必须做出相应的改变。元早期的龙泉窑尚延续了南宋的风格,较少装饰,故釉较厚,有一些装饰,也主要是刻划;至元中晚期大量应用印花工艺时发生了较大的变化,因为釉略厚,所以一般其纹饰多为阳文,以使纹饰清晰体现;待到窑工们意识到阳文纹饰也未必能很好的使图案清晰体现时,就开始使用贴花工艺,使主题纹样整个凸起于器表,甚至后来干脆使用露胎贴花工艺,如新安沉船中发现的露胎贴花盘等,其目的都是为了使装饰纹样能清晰体现。而釉也是为了适应这个需要,一再减薄,并且力求透明,变成了厚胎薄釉。认识了这一点,就不难理解处于龙泉窑鼎盛时期的元代,其制瓷工艺上的这种演变,以及这种演变对产品的影响,也就更能把握演变过程中各时期产品变化的脉络。

高足杯也是圣杯屿沉船中出水较多的器物,杯身多作敞口,垂腹,高足,有的在杯外腹饰数道旋纹,类似五线谱,有的饰八吉祥图案。当然,这种五线谱图案亦常常出现在碗的外腹,有一些往往有固定的组合纹样,除口沿处的五线谱状条带〔图五〕和胫部单线或双线的刻花莲瓣外,往往在外壁的中间位置饰旋纹一道。除了圣杯屿沉船,新安沉船〔图六〕、大练岛沉船等都有发现,此类纹样在龙泉东区的安福、安仁口、源口及丽水保定等窑址中都有发现,年代主要为元代中晚期。

〔图五〕 龙泉窑 “五线谱” 纹碗 漳州圣杯屿沉船出水

〔图六〕 龙泉窑 “五线谱” 纹高足杯 韩国新安沉船出水

尽管圣杯屿沉船遗物与新安、大练岛等船有较多相同的船货,但几者之间的差异也是非常明显的,如在新安沉船和大练岛沉船遗址中发现的元代龙泉窑较为典型的器物诸如荷叶盖罐、小口罐、凤尾瓶等,在圣杯屿遗址中并未出现。荷叶盖罐这种器形大小各异,规格丰富,较大的荷叶盖罐在成型后将底部挖空,然后填以比挖空略大的、向外微凸的饼状胚,再以釉接烧制而成。而那种小口罐,普遍呈小口、丰肩、鼓腹、平底略内凹、肩附两圆系,多为模印上下两段,胎衔接成型,腹中部有一道明显的接痕,器身布满凸线印纹,或素面无纹,此种器物在境内的遗址和墓葬中并不多见,却在海外遗址和沉船中常可见到,应主要为外销用瓷〔图七〕,如新安、大练岛、玉龙号等沉船遗址,或流布于海外——如菲律宾、印尼、新加坡、柬埔寨等东南亚区域及距离更远的西亚、东非地区。这种小口罐应是盛装挥发性较大的物料。宋张世南《游宦纪闻》有记:“永嘉之柑,为天下冠⋯⋯以笺香或降真香作片,锡为小甑,实花一重,香骨一重,常使花多于香。窍甑之傍,以泄汗液,以器贮之。毕,则彻甑去花,以液渍香,明日再蒸。凡三四易,花暴干,置磁器中密封,其香最佳。”这种小口罐之功用是否即是以器贮之密封的瓷器,尚需深入探讨,但这种小口罐以往主要发现于东南亚地区,日本并无相关出土情况的披露,那么在新安船上被发现,是否意味着此类容器可能是船员所用,抑或此船的目的地可能并非单一的日本,有将东南亚列入船货的联运目的地的可能。凤尾瓶器形呈喇叭口、长颈、鼓腹、敛足微外撇状,器身及底普遍多段分制,并按颈部、腹部、胫部三部分分段装饰。新安船出水大瓶即为成熟形制〔图八〕,按主体纹样的差异可分为模印贴花与刻划花两类,暗合多数学者认为船货生产时间为元中期的判断。前者又与英国大维德基金会藏龙泉窑“泰定四年(1327)”铭牡丹纹大瓶风格一致。

〔图七〕 龙泉窑双系小口罐 韩国新安沉船出水

〔图八〕 龙泉窑凤尾瓶 韩国新安沉船出水

在圣杯屿沉船遗物中另出现外底刮釉涩圈托烧特征的器物,胎质相对较为精细,釉色多为较纯正的青色,釉层仍较薄,与明代产品烧成工艺类似,但其涩圈离足壁较近,而涩圈宽度较窄,与明代的涩圈较宽,距足壁略远有一些差别。还有一类是将器物的内底釉刮去一圆饼状,以叠烧工艺制成〔图九〕,相应的外底及足端无釉〔图十〕。

〔图九〕 涩饼状叠烧工艺 漳州圣杯屿沉船出水

〔图十〕 底足无釉工艺 漳州圣杯屿沉船出水

故圣杯屿沉船与新安、大练岛等沉船遗物比较,有一些共同的特征:从器物来看,均有元代典型的器物如双鱼洗、高足杯、贴花龙纹盘等;从装饰纹样来看,均有印花,且主体纹样以阳文为主,都有贴花工艺,五线谱加双线或单线莲瓣的组合也是重要的时代风格;从装烧工艺看,几者均有内底涩圈或涩饼状叠烧,外底及足端无釉的情况,卧足盘的底足其外腹近底处堆贴一圈的情况都相同。所以几者之间的年代应该相近。但几处沉船遗址的遗物也表现出了其不完全相同的一面,如前述新安、大练岛等沉船中的荷叶盖罐、小口罐、凤尾尊等器物以及具有露胎贴花和点褐彩等工艺器物在圣杯屿遗址中尚未发现,这既是产品销售对象的不同导致的差异,也可能在年代上存在先后。总体上看,圣杯屿的年代比新安、大练岛等沉船略晚,年代可能为元代晚期。

元代晚期的龙泉窑与宋代特别是南宋时期的龙泉窑产品相比,明显地呈现出风格的转变。宋代的龙泉窑产品以制作精致、釉面纯净,厚釉、乳浊釉、失透、不重装饰、追求形与色的完美为特色,是高雅与质的追求,粉青和梅子青深入人心,其销售对象应该是有限的层次相对较高的人群。而元代的龙泉窑产品更多的是制作不甚讲究、薄釉、透明釉、多装饰、生活化、世俗化、是朴素与量的追求,其销售对象主要为普通大众〔图十一〕。毋庸讳言,元代龙泉窑在不断壮大和发展,并源源不断地向海外输出承载着中国传统文化符号的青瓷产品的同时,也悄悄地越过了龙泉窑制瓷史上的顶峰。进入元代晚期后,这个声名显赫的窑场为应付庞大的市场,已隐现出质量下滑的端倪,这一隐患给后世也留下了一定的影响。

〔图十一〕 龙泉窑印花洗 漳州圣杯屿沉船出水

三 龙泉窑产品外输的重要港口——温州

据考古调查,龙泉窑窑场在元代数量猛增,密集分布于瓯江上游的龙泉溪以及支流两岸的龙泉、云和、遂昌、丽水、青田、永嘉、文成、泰顺、苍南、武义等地,窑址总数多达400余处,占历代龙泉窑总窑址数量的一半多。而且从窑场分布的情况来看,其从瓯江上游的龙泉南区渐渐向东区发展,既是为运输便利,也是为节省运输成本,所以元代龙泉窑的兴盛及窑场布局向温州港靠近延伸的情况肯定与大量外销有关。1980年浙江省文物考古研究所调查的数据显示,在已发现的龙泉东区218处窑址中,属宋代的21处,宋至元时期的12处,元代114处,元至明时期的47处,明代23处,元代窑址显而易见占绝大多数。瓯江两岸,窑场林立,烟火相望,江上运瓷船舶来往如织,日夜繁忙,虽然龙泉东区的瓷土较以南区并不算很好,瓷器产品质量也不是很高,但已可以基本满足外销的要求。从南中国海到环印度洋沿线的一些重要古代遗址出土中国瓷器的调查统计——在环印度洋地区,自元代中后期到明初,龙泉窑瓷器在出土中国瓷器中占比达80%以上,而在东南亚和东亚地区,所占比例在60%以上,是外销瓷中最重要的产品。

而这些产品的流通,除了闽北等少数处于闽江流域窑场的流通形式是主要顺着闽江到达福州港、然后分销各地外,大量的产品最便利的通道应该是顺瓯江而下到达温州,然后从不同的海路销往国内各地及海外市场。温州港成为海陆经济串联的重要通道,在商品运输和人员交流往来方面具有更大的便捷性,其作为“海上丝绸之路”的节点辐射到处州及更纵深的内陆,并发展成具有瓯江特色又具海洋文化色彩的海上青瓷之路。

南宋初,朝廷即在温州设立了市舶务,隶两浙市舶司。南宋后期,仅日本商船每年有四五十艘到庆元港,但这些到庆元的日本船,总是先在温州、台州海域停泊,并和当地沿海居民交易,然后再到庆元贸易。待其返国时,又到温、台地区低价出卖余货。曾任台州知府的包恢在《禁铜钱申省状》谈到大量铜钱被日本船运走,沿海铜钱流通量严重不足,台州城有一天甚至“绝无一文小钱在市行用”的状况,“但漏泄之地,非特在庆元抽解之处,如沿海温、台等处境界”。

而温州具有得天独厚的地理优势、良好的港口环境和作为重要的货源辐射地,不管是市舶司设立期间还是并入庆元市舶司阶段,尽管各市舶司也都有规定的基本航线,如“宁波通日本,泉州通琉球,广州通占城、暹罗、西洋诸国”等,但海外贸易船只总是经意不经意地到达温州。上述包恢申省状中有南宋晚期日本商船到温州一带交易铜钱的情况,另弘治《温州府志》也记载了元代有日本“客商五百余人赍金珠、白布等物,驾船于九月二十七日放洋,意投元国庆元路市舶司博易铜钱、药材、香货等项,不料十月七日海风漂浪累日至十五日辰时,至此十一月十四日移泊瑞安州飞云渡,赍到拜见上位及与浙省官赤皮甲、大刀、皮袋、箱扇等物,随即起解”。《明宣宗实录》记载,宣德七年(1432),温州知府何文渊奏呈所述:“行在礼部言,永乐间琉球船至,或泊福建或宁波或瑞安。今其国贡使之舟凡三二泊福建,一泊瑞安,询之因风势使然,非有意也。”尽管记录的是明代的事情,但“风势使然”之事常有发生。

元代的温州港是十分繁忙的,“永嘉为海右名郡,南引七闽,东连二浙,宦车士辙之所憩止,蕃舶夷琛之所填委”。瑞安、永嘉都指代温州。与海外贸易关系密切的《真腊风土记》的作者周达观就是温州人,其于元成宗元贞元年(1295)奉命随使团前往真腊,从温州取海路开洋,“自温州开洋,行丁未针,历闽、广海外诸州港口,过七洲洋,经交趾洋,到占城。又自占城顺风可半月到真蒲,乃其境也。又自真蒲行坤申针,过昆仑洋,入港”。 在 “欲得唐货”条中也有“其次如真州之锡腊、温州之漆盘,泉、处之青瓷器⋯⋯”的记录。

2022年9月28日,“考古中国”重大项目重要进展工作会在北京召开,会上温州朔门古港口遗址的重大考古收获也正式对外发布,引起了社会广泛的关注和聚焦。通过开展考古勘探与发掘,在江滨路发现了成组的宋元时期码头遗迹。相伴这些遗迹的是沉船及数以吨计的宋元时期龙泉窑遗物,年代集中于元代〔图十二〕,而其中不少标本可以在龙泉东区的安福等窑址发现相同的产品〔图十三〕。

〔图十二〕 龙泉窑瓷器残片 温州朔门港口遗址出土

〔图十三〕 龙泉窑印花人物纹碗残片 龙泉安福窑址出土

在所发现的载有龙泉窑瓷器的沉船中,时代以元代为最,发现的地点以福建沿海为多,前述大练岛、小练岛、圣杯屿等遗址均位于福建海域,而其航向也基本被认定为海外。有学者曾有诸如新安沉船的龙泉窑产品是沿松溪入闽江,后于福州发舶的观点,实是可以商榷的,福建区域发现沉船多的原因应该与龙泉窑瓷器从温州出发输往东南亚和环印度洋区域有关。

除了明文规定的输往琉球及东南亚一带的产品必须有泉州市舶司发给的公凭外,福建沿海尚有其他如浙、广所难以具备的优势,在明海道针经《顺风相送》及《指南正法》等书中均有提及诸如福州对日贸易又可经台湾、琉球、吕宋、暹罗等多地中转,线路灵活异常。同时还存在海商假称去他国贸易,出洋后转航日本的情况——“借吕宋之名,往吕宋复往日本。”而泉州市舶司早期归闽广大都督行都元帅府事忙古䚟督之,上海、庆元、澉浦三处市舶司由福建安抚使杨发统领,后来配专职提举。所以,龙泉窑产品在元代大量行销海外,特别是销往东南亚和环印度洋区域的大背景下,处于古代海上丝绸之路南洋航线和东洋航线的交汇处的福建沿海是其必经路线,是元代中国陶瓷贸易最重要的海上通道和枢纽。而这片海域暗礁遍布,夏季以偏南风为主,其余季节多为东北风,是世界上最强风区之一,至今常为台风的登陆地。复杂的海况和暗礁、恶劣的风象,可能是沉船在福建沿海最多发现的重要原因。

向洋而生的龙泉窑在这场全球购销的盛况中被推向世界的每一个角落,无问西东。

附记:圣杯屿遗物照片由国家文物局考古研究中心梁国庆提供,特别致谢。

[作者单位:复旦大学文物与博物馆学系,复旦大学科技考古研究院]

(责任编辑:张 露)